Mein neues Buch ist im Buchhandel: mehr hier

08.11.2024 Chäferfüdletroche - wortgeschichtliche Tauchgänge, Topoff Interlaken

30.11.2024 Troche wie e Chäferfüdle - wortgeschichtliches Potpourri, 19 Uhr, Nik am Niklausenplatz, Schaffhausen

Mein neues Buch ist im Buchhandel: mehr hier

08.11.2024 Chäferfüdletroche - wortgeschichtliche Tauchgänge, Topoff Interlaken

30.11.2024 Troche wie e Chäferfüdle - wortgeschichtliches Potpourri, 19 Uhr, Nik am Niklausenplatz, Schaffhausen

Der Floh im Ohr

Der Floh im Ohr kommt heute noch in gängigen Redensarten vor, auch wenn er uns im Alltag kaum mehr plagt. «Setz’ mir keinen Floh ins Ohr» titelte das «Hamburger Abendblatt» am 4. August 2024, «Kindern einen Floh ins Ohr setzen» die «Mittelbayerische Zeitung» am 11. Oktober 2024. «Floh im Ohr» titelte die «Neue Zürcher Zeitung» am 15. Juli 2009, «Arbeiten an Weihnachten: Der Floh im Ohr des Christkindes» das «St. Galler Tagblatt» am 23. Dezember 2018. «La puce à l’oreille» ist auch ein Theaterstück von Georges Feydau, das am 2. März 1907 in Paris uraufgeführt wurde. Wolfgang Schuch übersetzte es unter dem Titel «Der Floh im Ohr» ins Deutsche; es wurde 1972 in Plauen uraufgeführt und erfreut sich bis heute grosser Beliebtheit.

Das Duden-Buch «Redewendungen» von 2020 führt zwei Floh-und-Ohr-Redensarten auf, nämlich einen Floh im Ohr haben «nicht recht bei Verstand sein» und jemandem einen Floh ins Ohr setzen «jemandem einen Gedanken, Wunsch eingeben, der bei dem Betreffenden zur fixen Idee wird, ihn nicht zur Ruhe kommen lässt».

Der Floh, ein Plagegeist der Menschen im Mittelalter und der frühen Neuzeit, kommt nicht nur in vielen Redensarten vor, er hat auch literarisch Furore gemacht, wie Ulrich Stadler in seinem Buch «Der ewige Verschwinder. Eine Kulturgeschichte des Flohs» von 2024 zeigt. Die Floh-und-Ohr-Redensarten tauchen ab dem Ende des 15. Jahrhunderts nacheinander im Französischen, Italienischen, Spanischen, Deutschen und Englischen auf. Diese Sachlage verleitet den Redensarten-Grübler dazu zu vermuten, dass der Floh im Ohr aus dem Lateinischen lehnübersetzt worden ist. Das lässt sich jedoch nicht belegen, denn eine lateinische Version liegt mir nur als Übersetzung aus einer Volkssprache vor: Im Jahr 1549 erschien ein in Löwen gedruckter lateinischer Kommentar zur Komödie «Andria» von Terenz (um 195 v. Chr.–159), in welcher der Kommentator schreibt, für einen Sachverhalt sage unsere Volkssprache mit einer eleganten Redensart (nostrum vulgus dicit eleganti proverbio): pulicem in aurem conjicere «einen Floh ins Ohr setzen».

Der früheste Beleg, der mir vorliegt, stammt aus dem Französischen. Im «Compost et calendrier des bergers» von 1499 lesen wir: Je luy mez la puce en l’oreille / qui le fait penser en amour «ich setze ihm den Floh ins Ohr / der ihn an die Liebe denken lässt». Avoir la puce en l’oreille hat in frühen französischen Beispielen oft die Bedeutung «amouröse Gedanken haben, verliebt sein», so auch in Rablais’ «Gargantua et Pantagruel» von 1546, in dem Panurge sagt: «J’ai […] la puce en l’oreille; je me veux marier.» Im Italienischen begegnet mir die Redensart zuerst in Pierfrancesco Giambullaris Komödie «Il commodo» von 1539: Anche volei mi misse dianzi (vor kurzem) una pulce nel orecchio, und im Spanischen in einem Werk von 1549: pulga en la oreja.

Den frühesten deutschen Beleg finde ich im «Wend-Unmuth» von 1563 des Söldners Hans-Wilhelm Kirchhoff, wo der Floh im Ohr eindeutig als eine Plage aufgefasst wird und in einer Reihe von Redensarten auftaucht, die eine ähnliche Bedeutung haben: «Du bist so angenehm / als die Sau im Juden-Hauss / als ein Floh im Ohr / als ein Stein im Schuh / als der Rauch im Aug / als der Hund in der Küchen.» Auch bei Johann Fischart erscheint die Redensart in der «Geschichtklitterung» von 1575 im Verbund mit einer anderen; beide drücken Unangenehmes aus: «War gar kurtzweilig wie ein Floh im Ohr / lustig wie ein Nasser Sonntag.» In der Sprichwörtersammlung «Politischer Blumengarten» (1637) von Christoph Lehmann taucht der unangenehme Floh im Ohr wiederholt auf: «Mancher ist willkommen wie der Rauch in Augen / wie ein Floh im Ohr.» «Wer mit beschwernussen geplagt wird von dem wird gesagt / […] man hat ihm […] ein floh ins Ohr gesetzt. Er hat ein Floh im Ohr.» Und: «Wenn der Melancholey ein frewd in die achseln schiesst / so macht sie sich so wercklich wie ein Aff an der stang: oder wie ein Floh im Ohr / dass man wolt er were drauss.» In seiner «Ethica Complementoria» von 1646 schreibt der Dichter Georg Greflinger über die Kraft der Sprichwörter: «Sprüchwörter von wenig Worten / die aber viel nachdenckens geben / hafften und kleben lange / und proderen und rumpeln im Hertzen / als wenn man einem ein Floh ins Ohr setzet.»

Wo die Redensart in unseren Mundarten vorkommt, wird der Floh meist nicht ins, sondern hinter das Ohr gesetzt. Im «Zürichdeutschen Wörterbuch» finden wir dèm händs en Floo hinders Oor gsetzt «er ist auf etwas versessen»; im «Obwaldner Mundart-Wörterbuch»: äim ä Floo hinder s Oor setzä «jemandem eine Idee insinuieren». Nur das «Senslerdeutsche Wörterbuch» hat: epperùm a Floo i ds Oor setze «jemandem etwas sagen, was dem Betreffenden keine Ruhe mehr lässt».

(Die gesammelten Wörter der Woche finden Sie hier und in überarbeiteten Versionen im Buch "Chäferfüdletroche", das im Cosmos Verlag erschienen ist. Siehe oben)

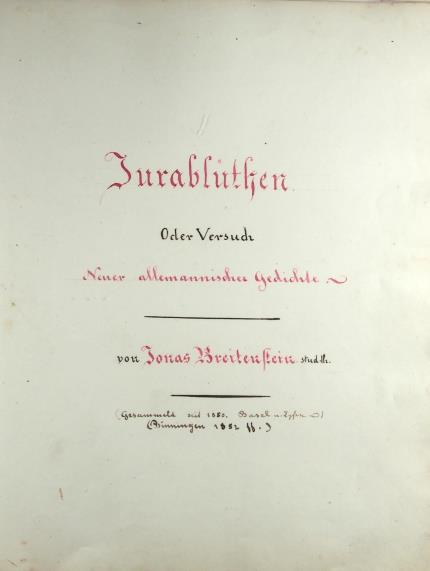

Zum Baselbieter Mundartautor Jonas Breitenstein (1828-1877), der sehr schöne Hexameteridyllen geschrieben hat, gibt es eine sehr lesenswerte Website, in welcher eine umfangreiche Dokumentation zu Leben, Werk und Umfeld des Baselbieter Pfarrers und Dichters zusammengestellt ist.

Ein für Mundartinteressierte wichtiges, wunderbares, neues Buch, das endlich einen umfassenden Überblick gibt über die Geschichte der Einstellungen zum Schweizerdeutschen. Herausgeber: Emanuel Ruoss und Juliane Schröter, erschienen im Schwabe Verlag:

In der Deutschschweiz hat die Reflexion über die eigenen Dialekte und deren Verhältnis zum Hochdeutschen eine lange Tradition. «Schweizerdeutsch» ist das erste Buch, das einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Einstellungen zum Schweizerdeutschen gibt. Es zeichnet die wichtigsten öffentlichen Debatten darüber seit 1800 nach und ordnet sie in ihre politischen und kulturhistorischen Zusammenhänge ein. So macht es verständlich, wie Schweizerdeutsch in der Vergangenheit wahrgenommen und beurteilt wurde und warum es bis heute einen wesentlichen Teil der Deutschschweizer Identität bildet.

Der Gitarrist und Lautenist Christoph Greuter, mit dem ich oft und gern auftrete, hat zwei neue Lauten-CDs gemacht, die demnächst im Handel erscheinen:

ARCADIA | Italienische Lautenmusik der Hochrenaissance

Label : Narrenschiff (Nar

2020146)

SPREZZATURA | Tänze + Ricercari

aus den frühesten Lautenhandschriften

Label : Narrenschiff (Nar 2020147)

Hörmuster auf www.christophgreuter.ch

"Mundartforscher Christian Schmid: 'Das ist eine Stadt-Land-Geschichte'", Interview mit Martin Uebelhart in der Luzerner Zeitung vom 4.5.2018

Mundart-Experte Christian Schmid beantwortet Leser-Fragen im Blick vom 23.10.2017

"Die Pendler nehmen Wörter mit nach Hause", Interview mit Daniel Arnet im Sonntagsblick 2017

"Der Wörtli-Schmid und seine Redensarten" Schnabelweid mit Christian Schmutz, SRF1 am 9.11.2017

Schwiizerdütsch im Top Talk auf Tele Top 2017

"Werum sich d Mundart dörf verändere" in Volksstimme vom 31.1.2017

Christian Schmid erzählt die Sage von der Scheidegg-March